月経のある女性の7〜8割は、月経の3〜10日前に何らかの身体的、精神的な不調が見られます。

医学的に、月経前の不調により日常生活に支障をきたし、治療を求めるような状態を「月経前症候群(PMS/premenstrual syndrome)」と呼びます。職域においてPMSのケアを行うための対応の手順は①セルフケア、②医療機関を受診しやすい環境整備、③職域での配慮、となります。このページではPMSに関する概論を学んでいきます。

目次

PMSの病態

性ホルモンの周期

排卵のリズムがある女性の場合、排卵から月経までの期間(黄体期)にエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が多く分泌されます。この黄体期の後半に卵胞ホルモンと黄体ホルモンが急激に低下し、脳内のホルモンや神経伝達物質の異常を引き起こすことが、PMSの原因と考えられています。

脳内のホルモンや神経伝達物質はストレスなどの影響を受けるため、PMSは女性ホルモンの低下だけが原因ではなく多くの要因から起こるといわれています。

症状

月経3日~10日前になると心身に不調を生じ、月経が始まると軽減したり、治まったりします。ちょうどエストロゲンが減り、プロゲステロンが増えている時期です。

「イライラ」「落ち込み」「眠気」など症状は人それぞれです。

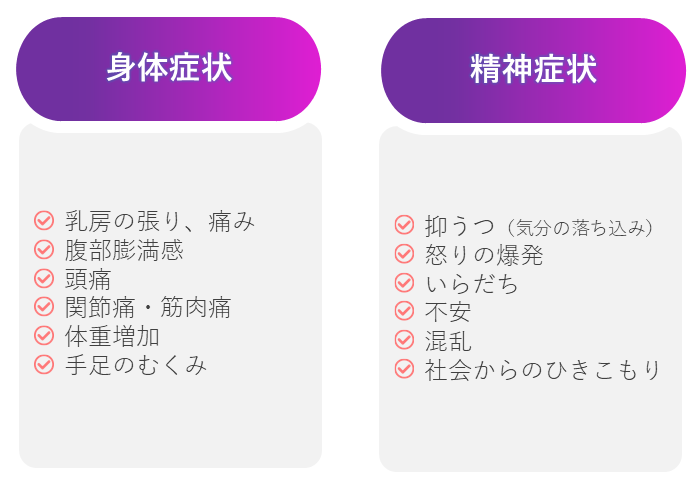

イライラや気分の落ち込み、不安感がある、怒りっぽいといった精神症状、下腹部や乳房の張り・痛み、頭痛、手足のむくみといった身体症状が代表的ですが、いろいろな不調が複合的に発生する上、個人差も大きくその種類は200種ほどもあるといわれています。

「イライラ」や「気分の落ち込み」「不安」「怒りっぽくなる」といった精神症状がひどく、日常生活や対人関係にまで影響を及ぼすようなら「月経前不快気分障害(Premenstrual Dysphoric Disorder:PMDD)」かもしれません。これは精神疾患の1つに分類されています。

人によってさまざまな症状が出るのもPMSの特徴です。

セルフケア

日頃から基礎体温を記録して、月経周期を把握することがポイントです。冷えは月経不調を起こす原因ですので、日頃から身体を暖めるようにしましょう。また症状がひどい方はまずは婦人科を受診してみましょう。定期的に検診をうけることで病気の早期発見・早期治療に繋がります。