エストロゲンとプロゲステロン

ホルモンとは、血流によって運ばれ、からだの様々な働きを支える情報伝達物質のことです。100種類以上あると言われているホルモンのうち、女性ホルモンには、主に卵巣でつくられる「エストロゲン」と「プロゲステロン」があり、妊娠や出産、体や心の健康、美容にも深く関わります。

エストロゲン

女性らしい丸みのあるからだをつくり、生殖器官を発達させる働きがあります。自律神経、骨、血管、関節、肌にも作用するため、分泌量の変化が健康状態に影響しやすいのが特徴です。

プロゲステロン

受精卵の着床のために子宮内膜を整えます。基礎体温の上昇、体内の水分維持、乳腺の発達など、妊娠しやすい状態をつくり、妊娠後は状態を維持する働きがあります。

女性ホルモンには、主に卵巣でつくられる「エストロゲン」と「プロゲステロン」があり、妊娠や出産、体や心の健康、美容にも深く関わります。

月経とホルモンの動き

女性ホルモンは卵巣から分泌されるホルモンですが、男性のように一定に分泌されるのではなく、月経~排卵~月経という、およそ1か月単位でくり返される大きな変動があります。

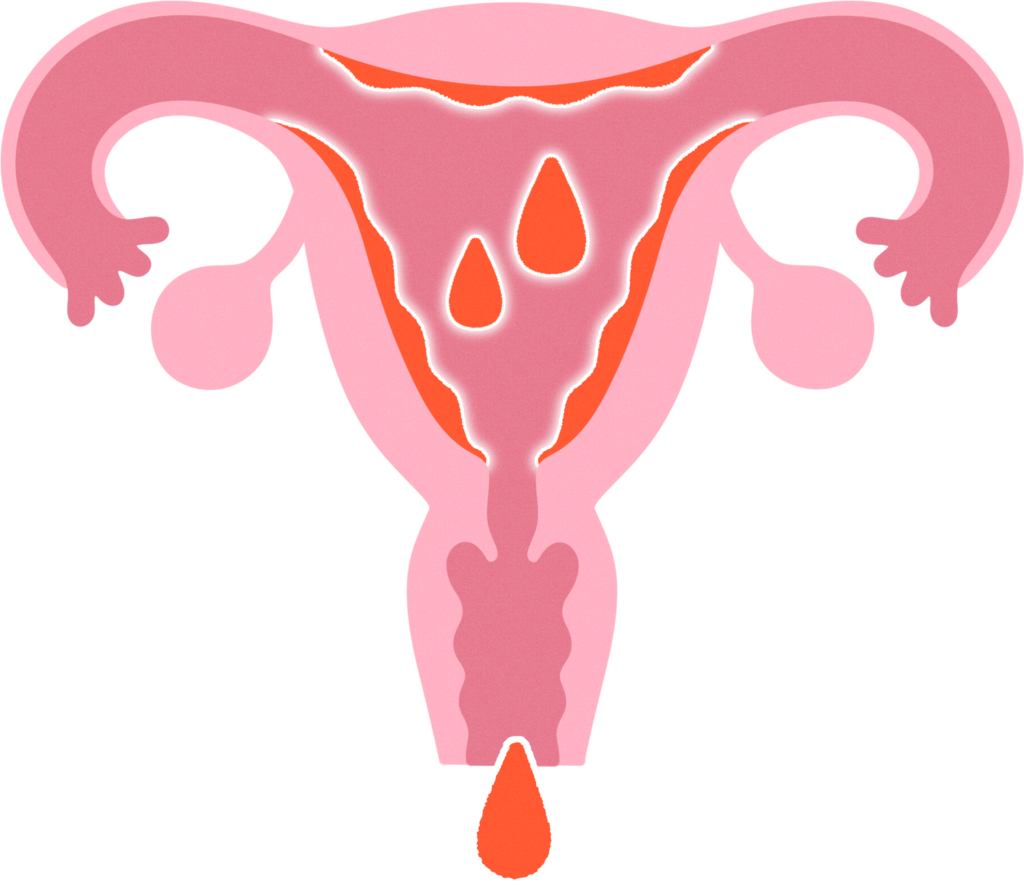

月経とは、「通常、約1ヵ月の間隔で起こり、限られた日数で自然に止まる子宮内膜からの周期的出血」とのことです。 月経の初日を、月経周期の第1日目と数えます。そこから次の月経の前日が1つの月経周期となります。月経周期は、卵巣からでる女性ホルモンの作用で周期的に変化します。女性ホルモンとは「エストロゲン」と「プロゲステロン」が交互に出て、月経のリズムとなります。

正常月経のめやす

一般的に正常な月経を目安で見てみましょう。

1 月経

妊娠しなければ、エストロゲンとプロゲステロンの量が減少し、子宮内膜は出血をともなって剥がれ落ち、体外へ排出される

2 卵胞期

卵胞が育っていく時期。エストロゲンによって、少しずつ子宮内膜が厚くなっていく

3 排卵

成熟した卵胞から、卵子が飛び出す時期

4 黄体期

排卵後、卵巣内の卵胞が黄体に形成される時期。この黄体からプロゲステロンが多く分泌され、子宮内では妊娠しやすい環境を整える

月経の周期や日数は個人差があります。また、複雑なホルモンの変動で起こるので、ストレスや生活の乱れで変わりやすく、常に一定とは限りません。

月経周期での女性ホルモンのはたらきは?

エストロゲンとプロゲステロンは子宮内膜に作用して月経を起こすだけでなく、さまざまな働きをします。そのため、月経周期によって、さまざまな症状を来す原因にもなります。

エストロゲンには、代謝アップや精神状態の安定化、肌の潤いやツヤを守るといった、女性にとってうれしい作用がたくさんあるので、エストロゲンが増えていく卵胞期は「心身ともに好調」でいられる時期です。

一方、エストロゲンが減ってプロゲステロンが増える黄体期は、心身ともに不調になりがちです。この時期は、排卵を合図に妊娠を維持しやすい状態に身体を整えようとして、栄養や水分を体にたくわえようとします。そのため、太りやすい、むくみやすい時期でもあります。

エストロゲンとプロゲステロンの両者の分泌が下がりきると、次の月経が始まります。

現代女性は昔より月経を約10倍経験する?

現代女性の特徴として初経年齢が早まり、出産の年齢が遅い傾向にあります。また、経済が発展したり、女性のライフスタイルの変化するとともに、子供をあまり産まなくなった日本の女性は、昔と比べて約10倍もの月経を経験すると言われています。毎月の排卵や、月経を中心に、女性ホルモンの働きによってとても大きく、頻回に変化しています。

つまり、女ホルモンの動きによって誘発されやすい疾患や症状が増え、妊娠・出産・産褥以外の健康問題が増えているということです。

月経とは、「通常、約1ヵ月の間隔で起こり、限られた日数で自然に止まる子宮内膜からの周期的出血」とのことです。月経の周期や日数は個人差があります。エストロゲンとプロゲステロンは月経を起こすだけでなく、さまざまな働きをするため、月経周期によって、さまざまな症状を来す原因にもなります。

コメント